非住宅木造建築フェア2025 に出展しました

2025年6月4日から6日の3日間にわたって東京ビッグサイトで開催された、『非住宅木造建築フェア2025』に出展しました。本展は木造・木質化に関する製品や技術を一堂に集め、関連企業・個人を相互につなげることで、日本の林業や環境に貢献することを目的とした展示会です。

出展3回目の今年はブースも大きく拡張したうえ、3日間の開催ということもあり、1500人を超える方々に前田建設のブースへお越しいただきました。ご来場いただきました皆様、誠にありがとうございました。

今年のブースは自然共生社会の実現に向けた、炭素中立・循環経済・自然再興の問題提起や提案を印象的に配置した上で、大きく5つの展示と触れる実物を多く配置しました。

自然共生社会の実現に向けて

木造をはじめとする建築における環境問題に対しての問題提起と当社の取組を紹介しました。炭素中立に対しては、ホールライフカーボンの設計施工物件全件算出、循環経済については、建築発生残土のアップサイクルそして生物多様性については飛騨の広葉樹活用についてそれぞれ展示を行いました。

前田建設×飛騨市

~都市と地域を持続的につなぎうごかす~

1つ目は、前田建設と飛騨市による協定についてです。前田建設は2024年に飛騨市と2つの協定を締結し、木材利用をエンジンとして飛騨の森を育み、都市と地域を持続的につなぎうごかす取組を推進しています。ここでは、協定締結後に行われたイベントや研修の様子を紹介しました。

▲ブース展示の内容と、卓上のランドスケープ【コブステーション】 【きはだな】

集合住宅を木で建ててみた

~木の使い方提案 東急不動産コンフォリア芝浦MOKUの場合~

2つ目は、木造・内外装木質化・緑化による分かりやすい「木の使い方提案」を実施したコンフォリア芝浦MOKUの実例です。木材利用は地球に優しく、外観の木質化や外部の植栽は街づくりに寄与し、内装の木質化は居住者に愛着を持ってもらえるなど、事業主・居住者双方の立場での価値が明確に示されており、木造・木質化が「分かりやすい」と大変好評でした。事業主の東急不動産様と弊社設計担当とのインタビュー記事もございますので、ぜひご覧ください。

インタビュー記事はこちら ➡ コンフォリア芝浦MOKU 「コンフォリアシリーズ」の最新作 | 木で建ててみよう

▲東急不動産 辻香帆様がブースに来てくれました

木でレトロフィットしてみよう

~木の特徴を活かしてオフィスを店舗に改修する~

3つ目は「レトロフィット」です。レトロフィットとは、建物が持つ価値を最大限に引き出すために、残す部分を見極めつつ改修や用途変更を行い、魅力を最大化する手法です。特に躯体を残して木造でレトロフィットを行うことで、エンボディドカーボンの削減や軽量化、加工性の高さといったメリットが得られます。今回は昨年度ウッドチェンジ協議会の店舗等用途『中規模ビル木造化モデル案』で紹介した案をベースに、オフィスビルを店舗に改修する試設計を展示しました。

▲レトロフィットの展示と卓上のランドスケープ

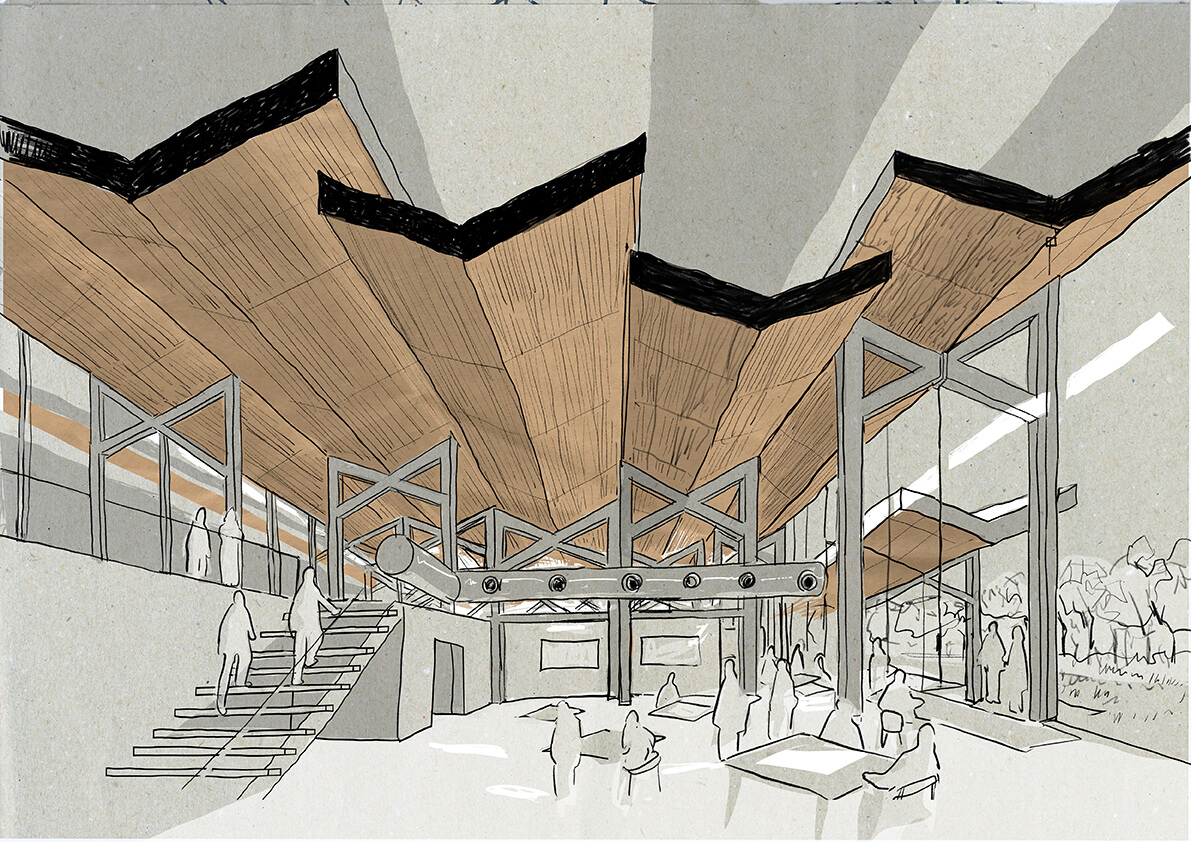

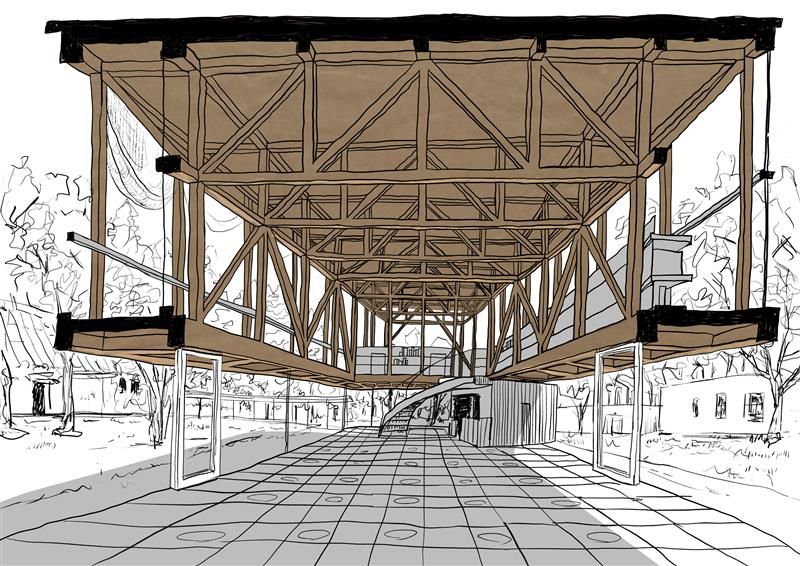

木造でできる空間はこんなに自由

ブース内側の三面には、アーティストの座二郎さんに描き下ろしていただいた木構造のダイナミックなイラストを展示しています。木造建築は写真で見るとその複雑さがそのまま伝わりますが、イラストでシンプルに表現することで、よりその美しさや迫力が際立ち、同時に構造がわかりやすくなります。今回はその絵をハガキにして配布し、多くの皆さまに大変喜んでいただきました。

▲座二郎さんに描いていただいた木造のイラスト

座二郎さんをもっと知りたい方はこちらから ➡ 座二郎さんHP

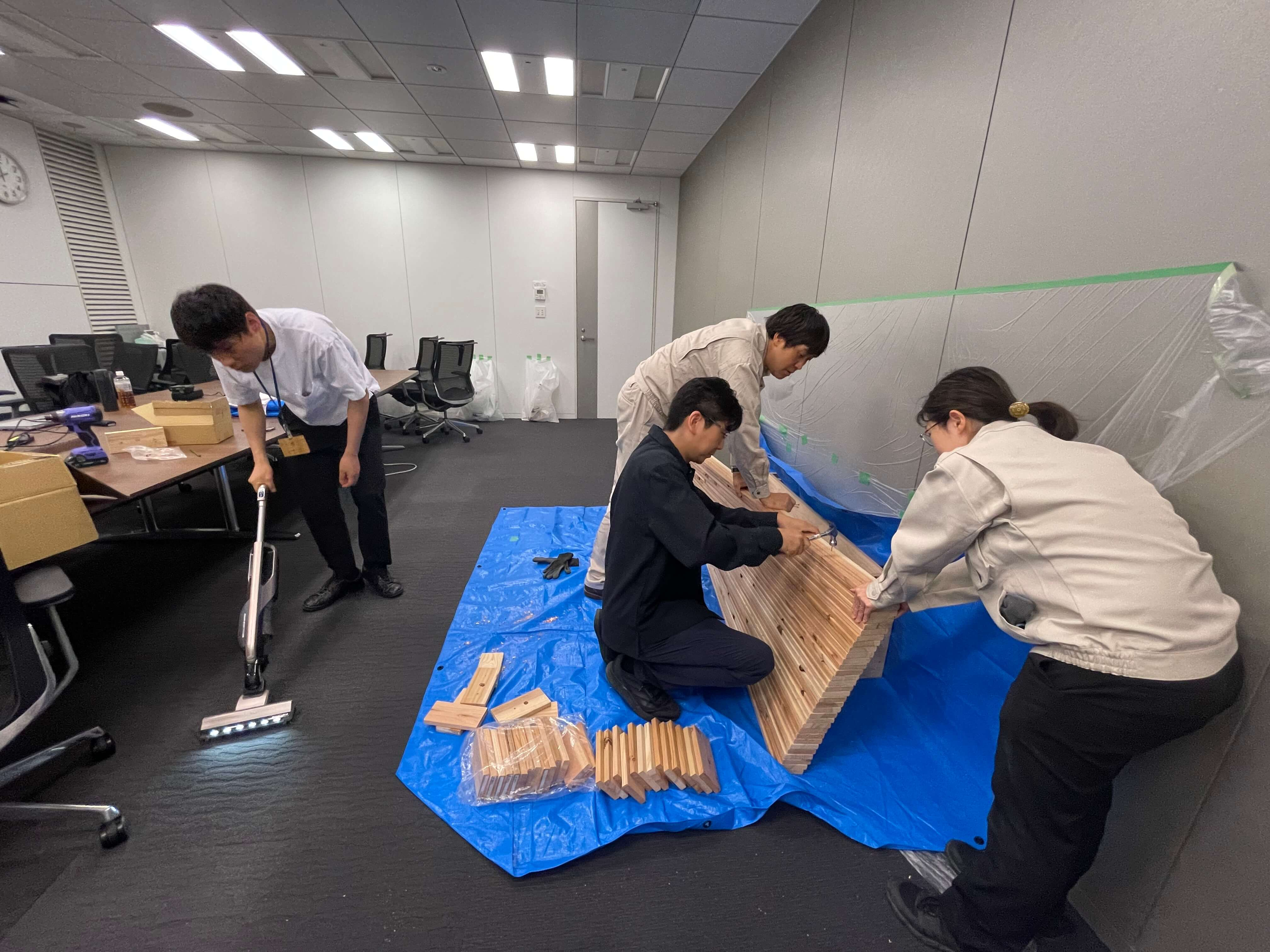

さわれる作品

■ NLTベンチ

ブースの中央には、NLTのベンチを配置しました。NLTとは、接着剤を使用せず、釘などで製材接合する工法です。弊社では床材としての実績がありますが、日本ではまだ世間に広く浸透していない技術です。来場者の皆様にNLTを知っていただく目的で、弊社社員が制作しました。

■ アップサイクルの焼き物

建築残土を混ぜて完成した焼き物はなんと弊社若手で京都出身の三木海豊が作成しました。三木はプロの陶芸家で、中部地方と中国地方の現場からそれぞれ建築残土を取り寄せて、それを混ぜ込んだ粘土で焼き物を制作しました。

■飛騨の広葉樹を活かしたアップサイクル「卓上のランドスケープ」

また、昨年に続き、飛騨市を拠点に活動するツバメアーキテクツ共同主宰で法政大学准教授の山道拓人先生の研究室と飛騨市を拠点に活躍するヒダクマの共同プロジェクトで製作された作品をお借りし、ブース内に展示しました。今年のテーマは卓上のランドスケープ。この作品群はアップサイクルの視点からも非常に興味深く、多くの方々の注目を集めました。展示にあたりご協力いただいたヒダクマ様、山道研究室の皆様に心より感謝申し上げます。

山道研究室のHPはこちらから ➡ 法政大学 山道拓人研究室HP

ヒダクマ様のHPはこちらから ➡ 飛騨の森でクマは踊るHP

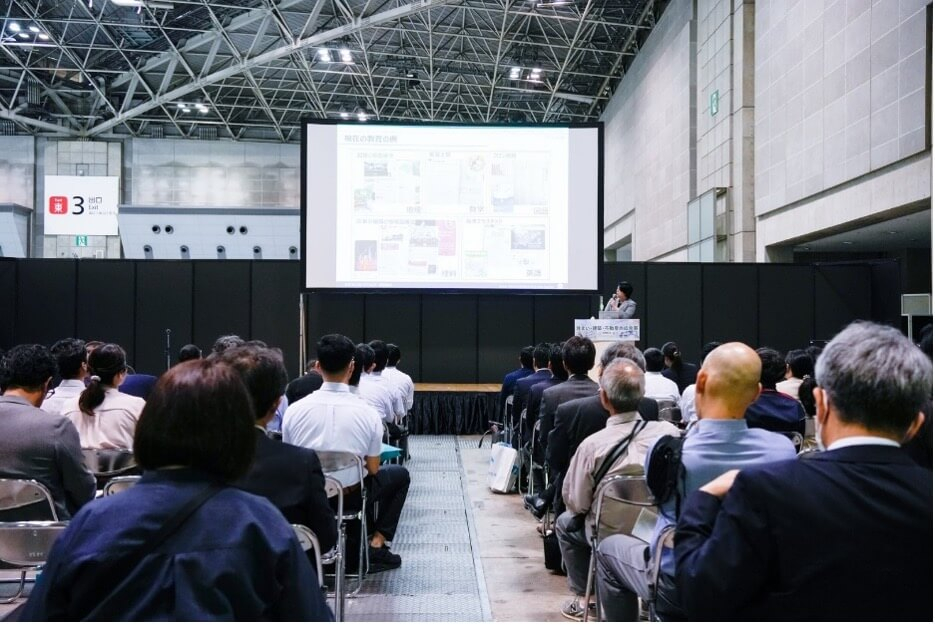

特別講演 『自然共生社会の実現に向けて~“木で建ててみよう”でできること~』

3年連続で特別講演のお時間をいただき、“木で建ててみよう”を通した自然共生社会の実現について弊社窪崎よりお話させて頂きました。木材利用と、生物多様性・気候変動への意識が、この2年でずいぶん様子が変わってきたと感じていますが、気候変動と比べて、生物多様性の対応については各企業が具体的に取り組むにはまだわかりにくい現実があります。

国が推進するネイチャーポジティブ経済移行戦略の5つの要素、要素1:まずは足元の負荷の低減を、要素2:総体的な負荷削減に向けた一歩ずつの取組も奨励、要素3:損失のスピードダウンの取組にも価値、要素4:消費者ニーズの創出・充足、要素5:地域価値の向上にも貢献のうち、特に要素4,5について前田建設の現在の2つの取り組みを例に消費者ニーズと地域のつながりや、そこに求められるナラティブの必要性について話しました。

取組の1つめは、東急不動産様のコンフォリア芝浦MOKUです。エンドユーザーのエシカル消費気運の高まりに対応し、エンドユーザーに愛着を持ってもらい、エンドユーザーにナラティブを伝える、という思いが詰まっていることを出来上がった空間の写真とともに紹介しました。

そして2つめは、2024年に締結した飛騨市・ヒダクマ・ツバメアーキテクツとの協定により取組み始めたことについてです。その取組の一つに広葉樹のバリューチェーンがあります。飛騨の木を目に見える形で活かす目的で、内装や家具工事に飛騨の木を手軽さや要する時間4つの選び方で採用できるようにしています。地域とのつながりによりエンドユーザーに、ナラティブが生まれるきっかけに、それが生物多様性を考えるきっかけに、そしてそれが生物多様性にのっとった行動をするきっかけになることを目指しています。

企業において、様々な製品やサービスを生み出す私たちは、誰もが同時に消費者でもあります。ネイチャーポジティブ経済に移行し、2050年自然共生社会の実現をめざすためには、このうみだす立場と消費者である立場の両方に視点を動かしてアイディアを出していくことが求められているのかもしれません。

生物多様性については「木で建ててみよう」のたてきくんシリーズもご覧ください

➡ 生物多様性/遺伝子の多様性~私たちにできること~

自然共生社会については「木で建ててみよう」の桧山さんシリーズもご覧ください

➡ 自然共生社会~私たちにできること~

来年もこのフェアでお会いできることを楽しみにしています。