第3回 カベワンGP2024のコンセプト決定と試験体による検証

・耐力壁のコンセプトの決定

昨年度のまでの過去5回の大会の内、初めの4回は、前田建設の開発した6軸加工機を用いて、薄い板状にした木材を積層接着したLVLという木質材料に複雑な加工を施した耐力壁で出場していました。昨年度は初めて6軸加工機を使わずに一般的な加工のみを用いた耐力壁を設計し、設計思想の面白さを評価されて審査員特別賞を受賞しましたが、以前のような技術的な目新しさは少なくなってしまいました。

そこで今年度は新しい技術を取り入れようと、金属の3D造形技術によって作成した特殊な形状の金物を用いた耐力壁が設計できないかというコンセプトで、壁のアイデアを募集するところから今年のカベワンGP2024に向けた打合せが始まりました。

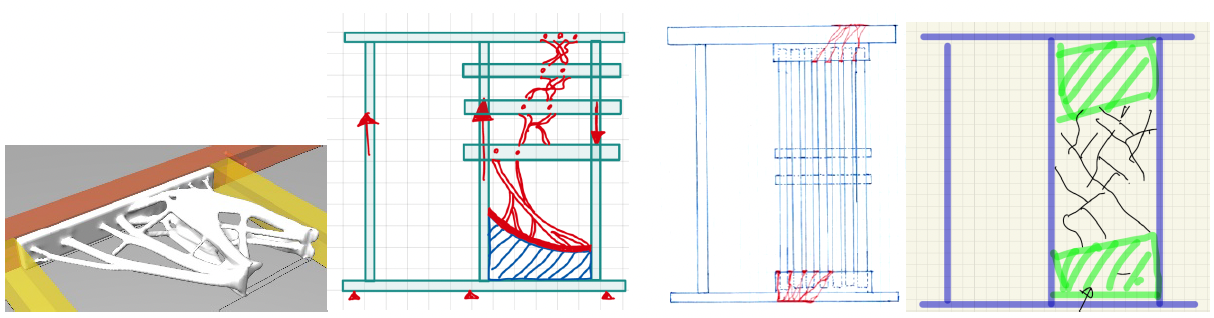

▲打合せ時の金物や耐力壁のアイデア

しかし、本番までの期間を考えると、予備試験用の金物の製作、それを改良した上で再度製作という工程がかなり厳しく、これらの案は断念することとなりました。

それからしばらく新しいアイデアが思い付かないまま時間が経ってしまい、例年通り二回の予備試験は行うのが難しくなったため、今年は一回の予備試験で本番に挑むこととなりました。予備試験を二回行えるのであれば、一回目は攻めたアイデアを試すことができるのですが、今年は一回だけなので初めから良い性能を出しておきたいと考え、過去大会で好成績であった耐力壁を調査し参考にすることにしました。そこで、過去の大会に出ていた高価な広葉樹材や匠の技によって作られた耐力壁を、設計の工夫により一般的な材や一般的な加工のみで誰でも作れるように再現しようというコンセプトが決定しました。そして今年の目標として、例年通りの施工や解体の早さを活かして、カベワンGP総合優勝を目指すこととしました。

・予備試験体の設計

過去大会の壁を参考にして、土台、桁、横架材を複数の柱を貫として嵌合接合するという耐力壁の大枠は決定しましたが、変形が進むと貫穴同士が繋がるようにして割れる割裂破壊が起こり脆性的な破壊となるだろうと予測されたため、そのような破壊が起こらないディテールを考えることにしました。

予備試験体では縦材に傾けて配置することで、貫穴が繊維方向に連続しないような納まりとし、割裂破壊を防ぐような設計としました。部材を耐力壁の面外方向(壁の奥行方向)に傾けることは、部材の断面性能としては効率が悪いため、通常は採用されず、カベワンGP2024でも過去になかった発想であったので、あえて挑戦してみることにしました。

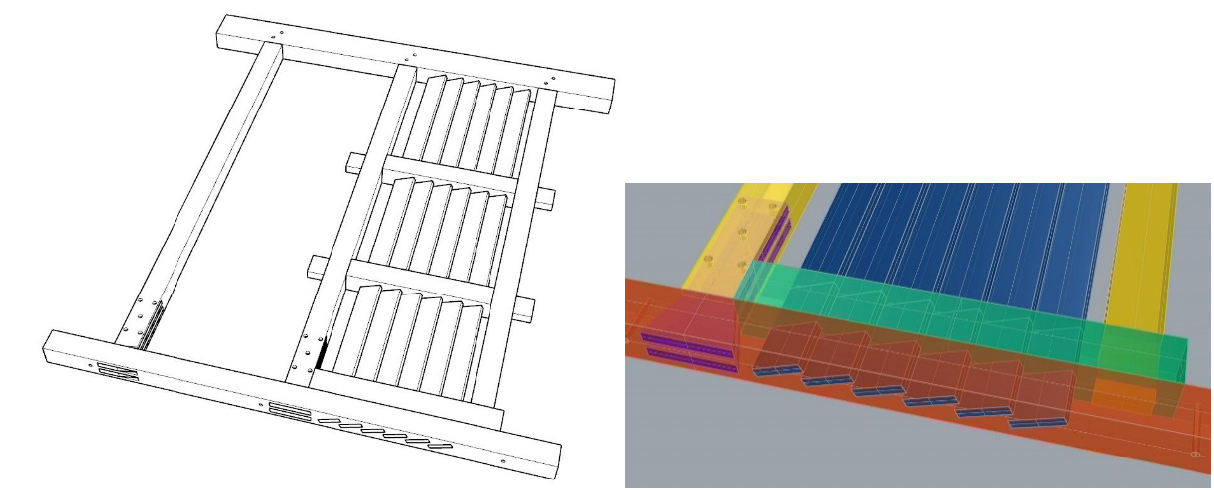

▲予備試験体の3Dモデル 部材の断面や位置を調整できるように作られています

▲当初は縦材を菱形として検討していましたが、加工手間がかかることや耐力があまりでない解析結果となったため、不採用としました

・予備試験体の結果

解析や3Dでの納まりの調整により予備試験体の仕様を決定し、予備試験に挑みました。

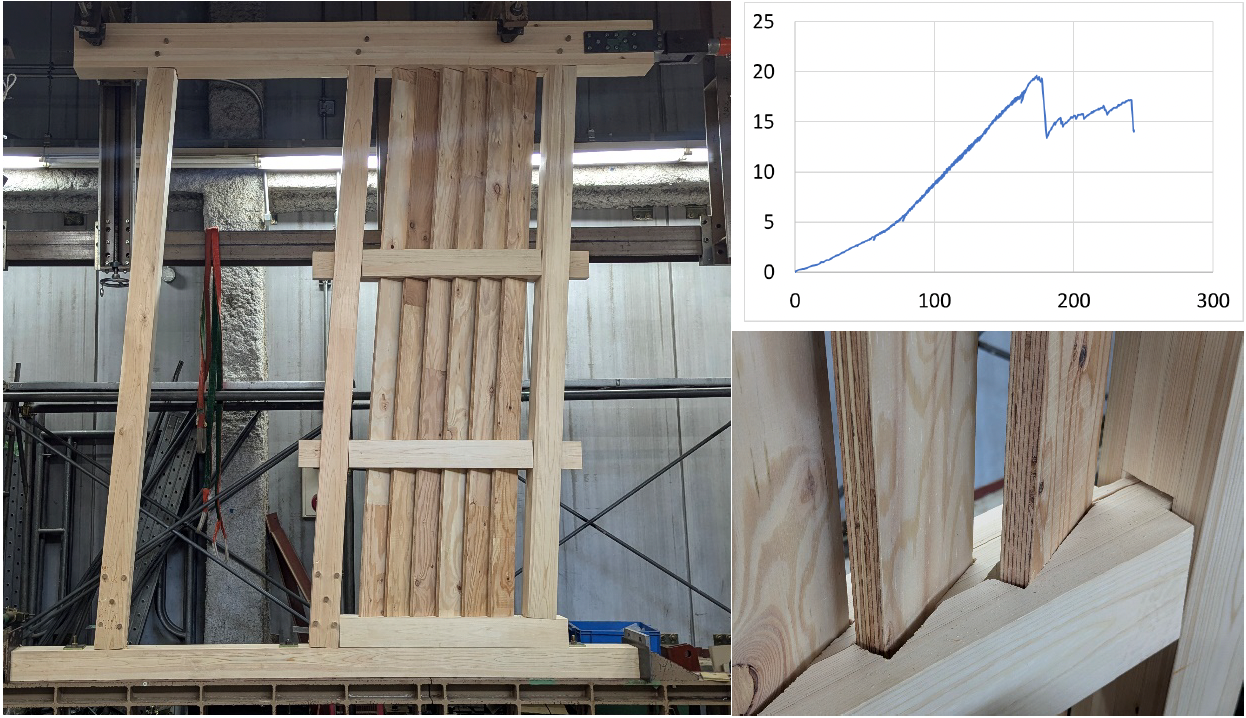

斜め方向の架構の精度によって、施工時に縦材がうまく刺せないのではないかという懸念があったため、それぞれの材のクリアランスを大きく取ったことで、2人で7分程度という短時間で施工できました。

しかし、性能としては剛性と耐力ともに想定よりも低い結果となってしまいました。加力中や破壊後の観察から、施工性を考慮してクリアランスを大きく取りすぎたため、変形が大きくなるまで各部材同士のめり込みが起こらなかったことが、想定より低い剛性となった原因であると考えました。特に柱と横架材のクリアが大きかったため破壊まで柱と横架材がタッチせず、横架材がほとんど効いていないような状態でした。

また、縦材を傾けて割裂破壊を防ぐという納まりでしたが、面外方向にかかる力によって横架材のほぞ差し部分から裂けるような破壊を起こしてしまい、耐力が低くなってしまいました。

▲予備試験体 縦材を斜めに並べたことで目隠しルーバーのようなデザインになりました。

▲予備試験の結果 横架材が割裂してしまい荷重が低下してしまいました。柱と横架材のクリアランスを大きくしすぎたため、柱が大きく傾いても横架材は水平のまま

・本試験体の設計

予備試験の結果を受けて、本番用の試験体はクリアランスの調整と縦材の納まりの変更を行うことになりました。

クリアランスを小さくしすぎると、部材がうまく入らず施工時間が伸びてしまう恐れがあったので、構造的にめり込みを期待する面内方向(壁の上下左右方向)のクリアを小さくする代わりに、面外方向のクリアを大きくすることで施工性にも配慮した改良としました。

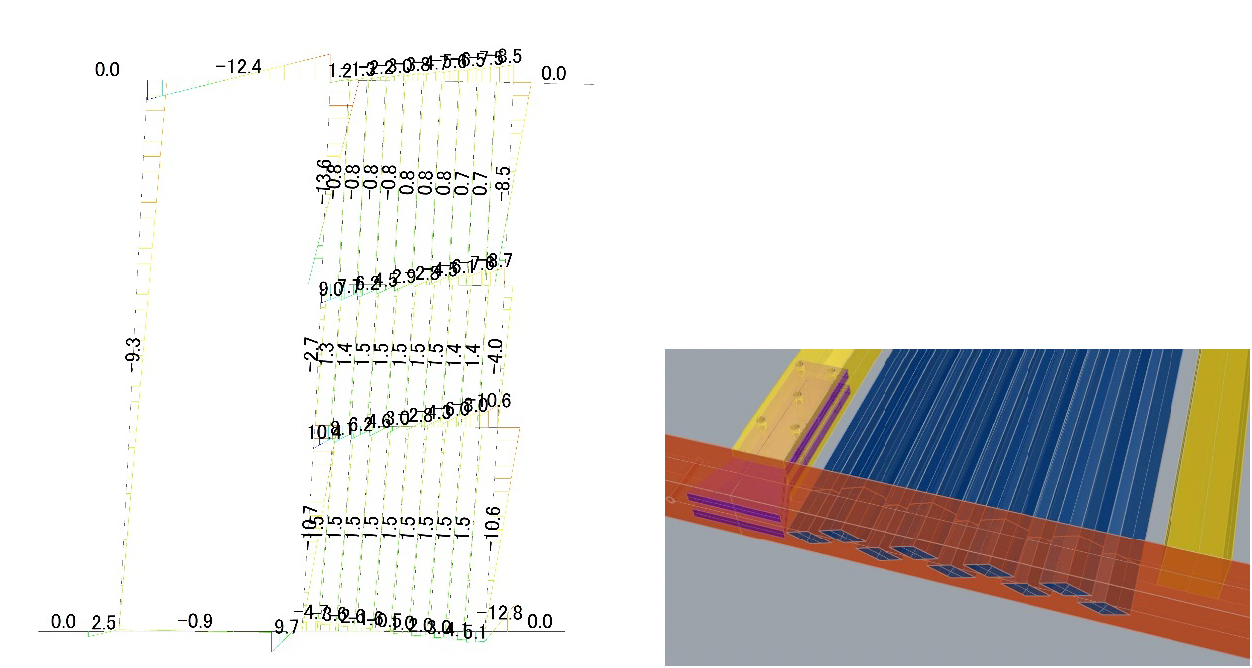

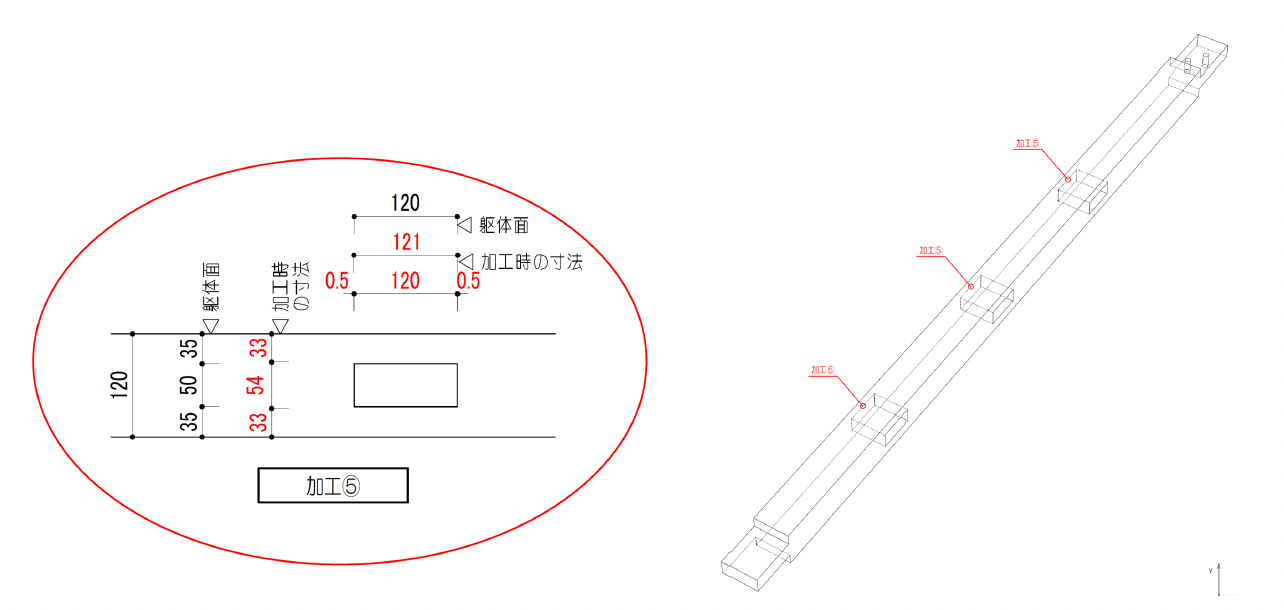

▲柱の加工の指示 めり込ませたい上下方向はクリア0.5mm、面外方向にはクリア2mmとし剛性の確保と施工性を両立させました。

予備試験体では縦材を全て同じ方向に傾けたことが割裂破壊を起こした大きな原因であると考え、本試験体は傾ける方向を交互に変えることで面外方向の力を打ち消し合うことを期待した納まりとすることにしました。6本の縦材を交互の配置とするためには、幅を小さくする必要があり、縦材の曲げ耐力が落ちてしまうので、代わりに横架材を一本追加することで縦材にかかる曲げを減らすこととしました。

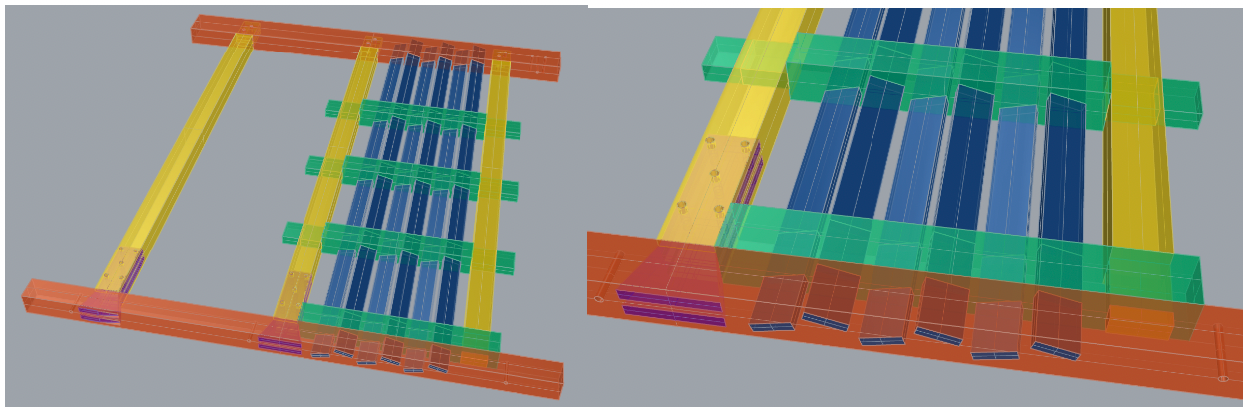

▲本試験体の3Dモデル 縦材は交互に傾けるだけでなく上下にもずらして割裂破壊を起こりにくくしている

また、交互に傾けて配置した縦材がインフロニアホールディングス(前田建設はインフロニアホールディングスの一員です)が道しるべとしている「^(キャレット)」の形に見えることから、耐力壁の名前を「^」、それと合わせてチーム名を「カベフロニア・ホールディングス」としました。

第3回は火カベワンGP 2024のコンセプト決定と試験体の検証の様子でした。次回第4回は

いよいよカベワンGP2024当日の様子(前半)です。お楽しみに!